ニューヨークにある市立ハンターカレッジの授業で、『原発の町を追われて』を上映することになった。講師はタハラレイコさんという日本人。自らも映画を作り、海外にわたってメディア論を教えている。メールでやり取りするだけの間柄だったが、福島原発事故のことを生徒たちに考えさせたいと、上映だけでなく質疑応答ができるようセッティングしてくれた。15人ほどの学生のうち、7割が有色人種。カザフスタンやエジプトなどから来た貧しい若者が多いという。

レイコといろいろテストして、スカイプがダメだとわかり、他の手段を考えた。スマホのline、またはMessengerで、海外の人と顔を突き合わせてやりとり出来るんですね。知らなかった・・・。

第二部に描かれているような、町民の分断、町長のリコールなんてわかりにくいんじゃないかとレイコに聞くと、それこそが興味深い内容だという。帰還政策が進んでいることを話すと、おそらく生徒たちは、福島に帰ろうとする人たちがいることに驚くだろうと言った。

3月26日10時。日本は朝だがニューヨークは夜だ。スマホを机に置いて待機していると「今、上映終わりました。皆、質問したいこと沢山あるようなので」とレイコ。それは、日本での上映会ではありえないことだ。

一時間、教室のすべての生徒が手をあげ質問した。こちらは朝だが向こうは夜。学生たちは疲れて眠いはず。なるべく簡潔に答えようと思うのだが、いつもの癖で情緒的になってしまい、単刀直入な答えができない。

質問の一例。

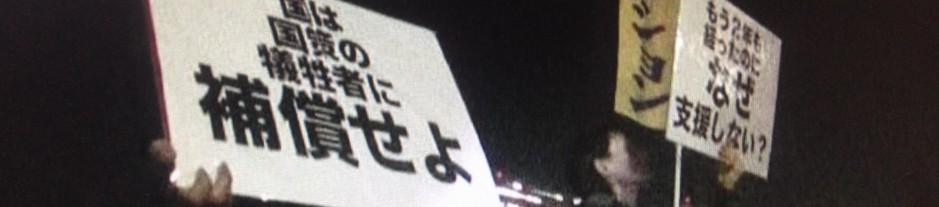

「アメリカなら暴動が起きるはずだが、映画を観る限り、人々は政府やテプコに対してそれほど怒っていないようにみえる。(言葉では語っているが)。これはこの地域特有のものなのか」

「テプコに忠誠心があるのか? だったらアメリカの炭鉱産業と似ている気がする」

「この映画をみた双葉町民のリアクションは?そして八年たった今どう変化しているか?」

「2014年にガイガーカウンターを持って福島に行った。日本では民間でどれくらい測定する団体があるのか?」

「原爆を落とされた日本は核に対するマイナスイメージがあるはずなのに、なぜ原発をやめないのか?」

・・次々と直球を投げられ、苦心しながら答えたが、終わってからとてもスッキリした。彼らとやり取りしながら、これだけの損害を与えながらも再稼働をやめないこの国を、変えられるのではないかという期待を抱いた。

なぜ日本ではこのような質問が出ないのか。

海外だから遠慮なく口にできることもあるだろう。

福島県外だから言えることもあるだろう。

私だって職場の外だから、こうして発言できるのだ。

「こうあるべき」ということが、自分の足元、身内、日常生活において実践できたら。

それこそが一番の力になる。

アメリカの学生の質問で最も辛辣だったのは

「あなたにとってこれが一番大きな作品だと思うが、この映画によって自分の生活が変わったか? あなたは今何をしているか?」

アメリカも桜が満開だそうだ。でも日本のようにお花見などしない。

日本人ならではの情緒を大切にしつつ、聞きたいことは聞く、その姿勢に学びたいと思う。⁺