『原発の町を追われて・十年』が初めて、福島県で上映された。10月29日、郡山市に在住の黒田節子さんが企画してくれたのだ。

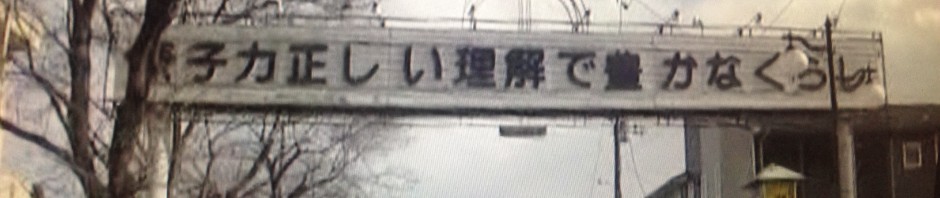

その前日、黒田さん達が仲間たちと続けている、郡山駅前の金曜行動に参加した。首都圏で「原発反対」を叫ぶよりも、福島県でやるのは大変なこと。「通行人からは『まだ言ってんのか』と罵声を浴びせられることもあるよ」と黒田さん。批判も論争を期待していたが、広い広い郡山駅前。マイクでアピールしても、歌を歌っても、足を止める人はほとんどいない。ファンキーな10代の少年たちが遠巻きに見ながら、ちょこっと相手をしてくれたけれど。

モニタリングポストは0.12μ㏜。これが日常にすっかり溶け込んでいるようだった。

翌日、市内にある「ミューカルがくと館」には、25名ほどの人たちが集まってくれた。その中に、双葉町民の鵜沼久江さんと田中信一さんがいた。二人とも映画に登場してくれていて、鵜沼さんとは何度も一緒にトークをしてきたが、田中さんが上映会に来るのは初めてだ。数年前から郡山で暮らしていて「ついに郡山で上映会やることになったよ」と電話したら、「そんなら行くか」と。

田中さんは旧騎西高校に双葉町民1400人が避難した時に出会い、初めて撮影を許してくれた人だ。

双葉町は原発事故後、井戸川克隆町長(当時)の判断で埼玉に役場を移したが、「なぜ福島県外なのか」と反発する町民も少なくなかった。埼玉にとどまる町民も多い中、福島に戻る人もいて、田中さんもその一人だった。

双葉町は二分化され、福島県内と県外の町民が交流することは難しくなった。人は自分のいる場所に順応して生きていくものだから。

鵜沼さんは埼玉県で野菜を作って生計を立てている。その一方で、双葉町での農作物の実証実験に参加するため、福島県に行くことが多い。一歩福島県に入ると、放射能や被ばくのことを話しにくいと言っていた。「埼玉じゃなくて、福島で農業やればいいじゃないか」と言われることも一度や二度ではない。

だから、福島県内でこの映画がどうみられるのか、鵜沼さんは心配だったに違いない。

上映が終わり、車座になった。「福島に残った人も、ご苦労なさいましたよね。それが聞きたくて、今日は郡山に来ました」と鵜沼さん。

田中さんが口火をきる。「郡山に車で10回。家族10人で転々とした。避難先で虐められる話をよく聞くが、それはおかしなことだ。何も悪いことをしたわけじゃなく、好きで逃げてきたのでもない。堂々と生きていけと、子どもや孫に仕向けてきた」。彼の家は福島第一原発から3キロのところにあり、中間貯蔵施設のために解体された。人生のすべてをつぎ込んだ我が家を失った後も、田中さんは腐ることなく、自分の人生を生き抜いている。

鵜沼さんは、双葉町に置いてきた牛たちを、いずれは埼玉に連れてくるつもりだった。その体力を維持するために、がむしゃらに働いたが、地元の人から「双葉町は出ていけ」と言われ続けた。委縮してしまう人も多いが、鵜沼さんの思いは「ふざけんな」だった。「好きで避難してきたわけじゃない」。県内いる人も県外にいる人も、共通の思いなのだ。

二人の話が呼び水になったのか。浪江町の男性が話し始めた。

「放射能の影響はないというけど、浪江町の一本松を、京都の大文字焼に使わなかったんだぞ。福島の電気、誰が使ってんだ。なんで石ぶつけれらなくちゃならないんだ。自分さえ良ければいいっていう連中ばっかりなんだよ。もっと人のこと考えることのできる人間がいてほしいと思うよ。アンマリじゃない?原発事故さえなければ、故郷を捨てて逃げるかって。最終処分もできないような原発やってきたんだ」

そして参加者が次々と思いのたけを語り始めた。溢れ出してくる、という感じだった。ひとりひとりに11年の体験があって、誰かが話せば、自分の思いをシンクロさせることができるのだ。

自民党の議員さんもご自身の体験をまじえ「福島では『触れちゃいけない』と思われていることが多い。でも『こういうことがあったんだ』と言わないと伝わらない」と話してくれた。

もっともっと垣根を超えていきたい。福島でこの映画を上映する機会をつくりたいと、強く思う。

やっと、福島県での上映会!このためにご尽力なさった皆様に感謝いたします。

東日本大震災で分断された県民が最も多い県・福島、その原因が原発事故と避難、賠償更に国・福島県を中心とする行政にあることは、この映画に明確に示されているのです。

上映会を通じて、少しでも分断の溝が埋める話し合いの輪が広がることを、心から祈っています。

佐藤様。いつもありがとうございます。原発事故は終わったかのような、あるいは、なかったかのような風潮が作られていますが、それを払拭するカギは、福島の人々の声だと思います。そして同じ福島でも、よその自治体や地域のことは、ほとんど知られていません。今回、郡山の人が「双葉町はそんなことがあったの。全然知らなかった」というのを聞いて、11年という歳月は、歩み寄るために必要な時間だったのかもしれないと感じました。